- Japan Okinawa Texstyle / 日本

- 2022年10月26日

Yuntanza Hanaui / Yuntanza Minsa華やかで繊細な紋様織り『読谷山花織 / 読谷山ミンサー』

読谷山花織(ゆんたんざはなうい/よみたんざんはなおり)は沖縄県中頭郡読谷村で作られる織物です。

この織物は刺繍のようにも見えますが、織り地に色付けされた糸で花のように幾何学模様の文様が織り込まれているのが特徴的です。素材は古くは芭蕉や麻が主流だったようですが、現在は絹糸や綿糸を用いているようです。染料は琉球藍や福木(ふくぎ)、ゲッキツや車輪梅(しゃりんばい)などの木々の樹皮や枝葉を煎じた植物染料で染め、そこに鉄や銅、ミョウバンなどの自然染料で媒染することで鮮やかな色彩となった先染めの糸を使っています。

「読谷山(ゆんたんざ)」織物について

- 花織

紋綜絖《花綜絖》を用いる『綜絖花織(ヒャイファナウイ)』と、手で経糸をすくって色糸の文様を打ち込む『手花織(ティファナウイ)』の2種類あり、大変な手間のかかるティファナは手刺繍をしたかのように見えます。恋人や家族に贈るため心を込めて織った「想いの手巾(ウムイヌティーサージ)」「祈りの手巾(ウミナイティーサージ)」とよばれる手巾(ティーサージ)などに用いられる技法です。花綜絖には「経浮(たてうき)花織」と「緯浮(よこうき)花織」があります。 - ミンサー

木綿の細い帯を指す言葉。起源は15世紀ごろにさかのぼるとされ、当時琉球が交易していた東南アジアの影響が色濃く出ています。

竹串1本を用いるなどして文様を作りだす『ぐうしばな』技法を使う場合もあります。綾竹の上に紋部分となる経糸をのせ、文様のところで地綜絖を引き上げた時にさらに綾竹を引き上げることで織り出す比較的シンプル織り方です。

-

-

「読谷山(ゆんたんざ)花織」について

大変手間のかかる織物なので、琉球王朝時代には王族と読谷村以外の庶民は着ることが許されない貴重な織物でした。いつごろから織られていたかははっきりわかっていませんが、15世紀の頃、読谷村には長浜という良港があり、中国や東南アジアと盛んに交易を行っており、様々な外国の品や技術が伝えられたようです。絣の技法は南方から、花織のルーツになる浮織の技法もそのころに伝わり発展したようです。

明治時代に入ると、廃藩置県によって読谷山花織を身につけられる王族や貴族の身分が廃止になったことで、次第に織物自体も衰退していきました。技術が忘れかけられていた戦後、愛好家によって再び花織の技術を復活させようとする気運が高まり、1964年(昭和39年)に、90年ぶりに読谷山花織は復活するに至ったそうです。

現在、読谷山花織の技術はこの村での伝承技術となっているそうで、村民のみに後継者育成を行なっているのだそうです。以前行なっていた織体験も現在は実施していないとのことです。

-

-

花織の花柄

伝統的な読谷山花織は琉球藍で染められた紺地に赤や黄、白色などで花模様を表します。花模様は基本的な単位の図柄が決まっていて、それぞれに意味があります。大きく3種類ありそれらを組み合わせて30種以上もの紋様が織られています。そして花柄は織手が各自が組み合わせ織り出すことで、想いのこもった「手巾(ティーサージ)」には個性が感じられるものになるのだそうです。

- 「カジマヤーバナ(風車花)」

沖縄の風習にならって長寿を祝う風車の形から長寿祈願 - 「ジンバナ(銭花)」

銭(ぜに)をかたどった花模様は裕福になるようにという願い - 「オージバナ(扇花)」

末広がりの扇(おおぎ)の模様が子孫繁栄を表す

- 「カジマヤーバナ(風車花)」

-

-

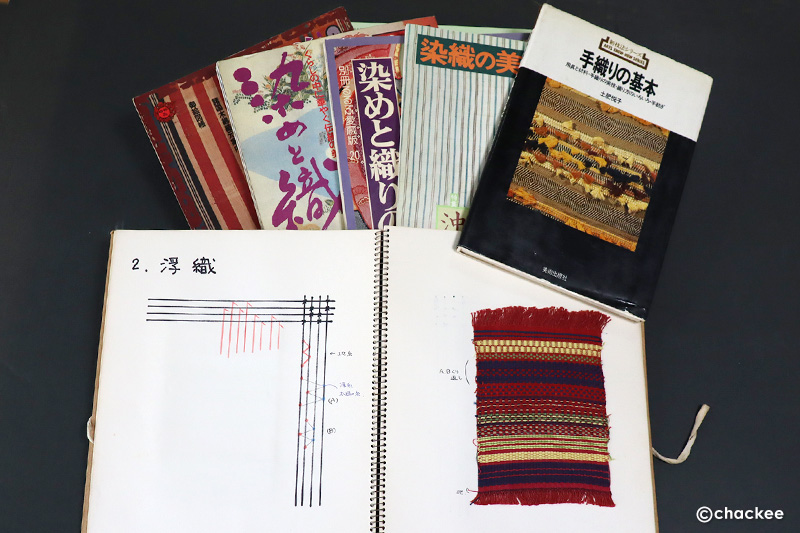

学生時代に私は染織を専攻していたと書いていますが、綜絖(そうこう)での「綾織」のカリキュラム実習があったことを想いだしました。確かサンプル制作もやったし、当時入手した「手織りの基本」というバイブル的な本にも織りの組織図が紹介されていたような。。。

慌てて40年近く物置でホコリを被った「染織に関する品々」を取り出しました。

当時、写真入りの専門書はとても高価でなかなか入手するのは大変でしたが、すでに廃刊ややめてしまった書籍会社の本が多いなど、入手しておいてヨカッタと思うものたくさんありました。しばらくは読み返す時間になりそうです。